糀シロップコージロー「桜ハーブ」 (旧:薄桜)を試食いただきました。

「フルーティー」「スッと鼻に抜ける香り」

良いキーワードをいただきました。

MORYZAE[モリゼ]

糀シロップ コージロー [桜ハーブ] | MORYZAE[モリゼ]

爽やかなハーブの香りで、一日の始まりを軽やかに。 アクティブな一日のための、目覚めの糀シロップ 糀シロップコージロー 「桜ハーブ」は、すっきりとした目覚めと、活動…

当時は明るい薄ピンクのイメージから、日本古来の色の名前である「薄桜」と命名していました。

ちなみに現「藤ハーブ」は「淡藤」が元の名前です。

MORYZAE[モリゼ]

糀シロップ コージロー [藤ハーブ] | MORYZAE[モリゼ]

食前酒として料亭でも選ばれる複雑で品のある味 その味わいは、発酵食品に詳しい方々も「これは初めての感覚だ」と驚かれます 。ノンアルコールの食前酒として料亭さんにご…

ハーブをブレンドしたものは不思議な新しい風味になるので名前をつけるのが難しく

イメージで名付けるしか無くて悩んでいたところで見つけたのが「日本の伝統色シリーズ」でした。

風味を色でイメージして、伝統色の色名から名付けていったのです。

響きも美しくて気に入っていたのですが、やはり耳慣れない言葉で伝わりにくい面もあり

後に「藤ハーブ」と「桜ハーブ」になりました。

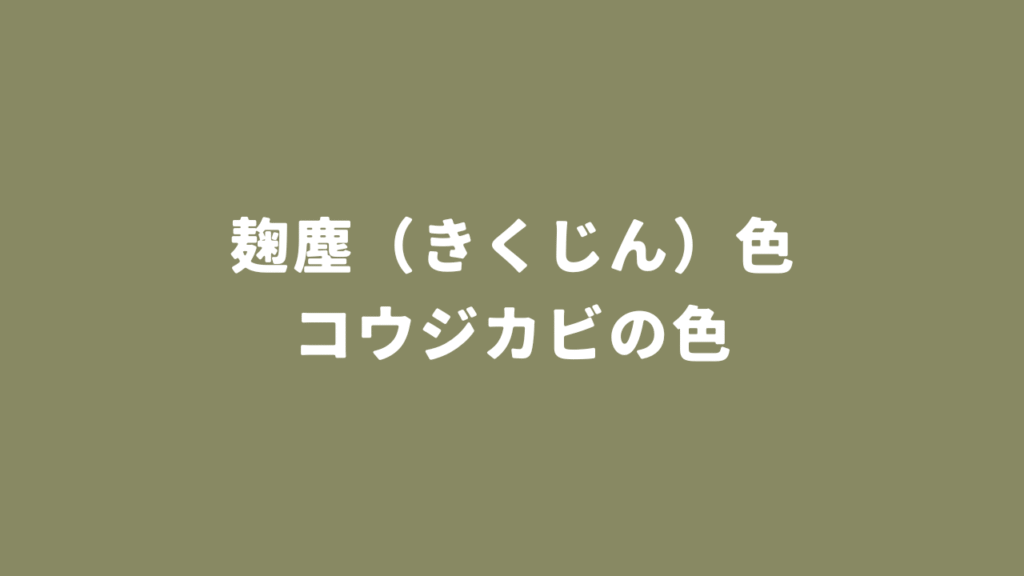

余談ですが、日本の伝統色には「空色」とか「若草色」など今でもよく見かける名前もあれば「麹塵(麹カビ色)」なんてのもあります! 読み方は「きくじん」。

昔の麹カビはきっとこんな色だったのでしょうね。

現代の麹カビは大抵もっと白いです。

試験的に昔の品種を育てたこともあり、それは確かに緑がかっていましたね!

その他の伝統色名も以下ご紹介しますね。眺めてみるとなかなか面白いですよ!

青系の色

- 鮮やかな青:青(光の三原色)、空色(晴れた空)、露草色(露草の花)、勿忘草色(勿忘草の花)、杜若色(杜若の花)

- 濃く暗い青:紺色(濃い藍染)、濃紺(濃い紺色)、鉄紺(鉄色がかった紺色)、藍色(タデアイで染めた暗い青)、濃藍(濃い藍色)、瑠璃色・瑠璃紺(宝石の瑠璃)、群青色(岩絵具)、紺青(18世紀に発見された顔料)、紫紺(紫みの強い紺)

- 薄く淡い青:水色(澄んだ水)、瓶覗き(藍瓶に少しつけた淡い藍色)、白群(淡い群青)、秘色(青磁器の色)

- 緑みがかった青:納戸色(納戸の暗がり)、鉄納戸(鉄色がかった納戸色)、納戸茶(茶色みをおびた納戸色)、錆納戸(くすんだ納戸色)、浅葱色(ネギの葉)、水浅葱(水色がかった浅葱色)、錆浅葱(くすんだ浅葱色)、新橋色(新橋の若者衆が好んだ色)

- その他:勝色(武士が縁起を担いだ色)、縹色(青の古名)

赤系の色

- 鮮やかな赤:赤(光の三原色)、金赤(光沢感のある赤)、紅赤(少し青みの赤)、緋色(茜の根で染めた色)、紅緋(紅色みを帯びた緋色)、猩々緋(猩々の血の色)、薔薇色(バラの花)、躑躅色(ツツジの花)、牡丹色(ボタンの花)、韓紅色(大陸由来の鮮やかな赤)

- 暗くくすんだ赤:茜色(茜染)、苺色(熟したイチゴ)、蘇芳(マメ科の植物)、深緋(深く染めた緋色)、暗紅色(黒みを帯びた紅色)、海老色(伊勢海老の殻)

- 薄く柔らかい赤:桜色(桜の花)、灰桜(灰色がかった桜色)、退紅色(色褪せた紅染)、一斤染(薄い紅花染)、紅梅色(梅の花)、薄紅(薄い紅花染)、撫子色(ナデシコの花)、鴇色(トキの羽)、珊瑚色(サンゴ)

- 黄みがかった赤:朱色(朱肉)、潤朱(くすんだ朱色)、洗朱(薄い朱色)、丹色(赤い土)、真赭・鉛丹色(顔料)、黄丹(紅花とクチナシで染めた色)、東雲色(明け方の雲)、柿色(熟した柿)、煉瓦色(赤レンガ)、鳶色(トビの羽)

- その他:桃色(桃の花)、今様色(平安時代に流行した色)、真紅(真の紅色)、臙脂(古代中国の国から伝来)、海老茶(茶色みの海老色)

緑系の色

- 明るい緑:緑(光の三原色)、浅緑(少し薄めの緑)、若緑・若葉色(若葉)、薄緑(さらに薄い緑)、若草色(芽吹いたばかりの草)

- 濃く暗い緑:深緑(濃い緑)、暗緑色(さらに暗い緑)、常磐色(常緑樹)、千歳緑(松葉)

- 黄みがかった緑:黄緑(緑と黄色の中間)、萌黄・萌葱色(萌え出す新芽)、苗色・若苗色(稲の苗)、柳色・裏葉柳(柳の葉)、老竹色(年を経た竹)、苔色(苔)、山葵色(ワサビ)、抹茶色(抹茶)

- 青みがかった緑:青緑(緑と青の中間)、青竹色(成長した竹)、木賊色(トクサの茎)、青磁色(中国の青磁器)、緑青色(銅の錆)

- その他:草色(くすんだ草)、千草色(多種類の草)、麹塵(麹カビ)、海松色(海藻)、松葉色(松の葉)、白緑(岩絵具)、青丹(青黒い土)、鶯色(ウグイスの羽)

黄・茶・紫・白・黒・灰色系の色

- 黄色系:黄色(光の三原色)、山吹色(ヤマブキの花)、菜の花色(菜の花)、向日葵色(ヒマワリの花)、卵色(卵の黄身)、蜜柑色(温州みかん)、橙色(ダイダイ)、黄橡(どんぐり)

- 茶色系:茶色(茶染)、焦茶(濃い茶色)、黄土色(黄色い土)、褐色(粗末な衣装)、栗色(栗の実)、胡桃色(クルミの実)、朽葉色(落ち葉)

- 紫色系:紫(シコンから作られる)、江戸紫(江戸で染めた色)、京紫(京都で染めた色)、藤色(フジの花)、菫色(スミレの花)、桔梗色(キキョウの花)、葡萄染(エビカズラ)

- 白系:白(明確な状態を表す)、生成色(糸や生地そのまま)、卯の花色(ウツギの花)、雪色(少し青みを感じる白)

- 黒・灰色系:黒(暗い)、漆黒(漆を塗ったような艶)、濡羽色(濡れたカラスの羽)、灰色(灰)、鼠色(ネズミの毛)、鈍色(平安時代の喪服の色)、墨色(墨)